Dramatiser les lumières naturelles

J’ai grandi entourée de champs de blé et de coquelicot. Les promenades en forêt de Mervent et au bord de l’océan ont façonné mon amour pour la nature, leur force et leur imaginaire.

Passionnée par le travail des artistes James Turrel, Olafur Eliasson et même l’architecture météorologique de Philippe Rahm, je me suis naturellement orientée sur le potentiel créatif des lumières naturelles.

Je m’intéresse à l’expressivité que l’on peut développer à partir des lumières naturelles : celles du ciel comme le soleil et la lune, et celles terrestres comme la bioluminescence, le feu et la luminescence des plantes. Ces recherches sont ancrées dans les domaines de l’éclairage et du design d’espace.

A l’heure où l’on développe de plus en plus des pratiques éco-responsables de nos filières créatives et techniques et où l’éco-scénographie commence doucement à trouver sa place dans le champ artistique, on peut se poser la question de l’impact environnemental de la lumière scénique.

Certes, la révolution LED a considérablement diminué la consommation d’électricité (40% de moins que les lampes fluorescentes et 80% de moins que les lampes à incandescence) et a apporté de multiples potentiels avec la richesse des couleurs des projecteurs LED. Mais je pense sincèrement qu’un chemin est à parcourir pour valoriser ces lumières évolutives, vivantes pour certaines, et à notre portée de main.

A la fin de mon master en scénographie et lumière, j’ai choisi de développer mon mémoire sur ces lumières naturelles axé sur le spectacle vivant.

Mémoire d’études : La dramatisation des lumières naturelles au spectacle vivant

En 2017, j’ai choisi d’écrire mon mémoire de fin d’études sur la dramatisation des lumières naturelles au spectacle vivant. La recherche était axée autour de la création en France de 1970 à nos jours.

L’étude se déroule en quatre parties : l’analyse des caractéristiques des lumières naturelles et leur influence sur le corps et l’espace ; l’histoire de l’impact de cette lumière sur l’homme dans les arts ; son utilisation actuelle par les artistes qui jouent et cisèlent ce matériau brut et changeant ; la retranscription de cette lumière pour évoquer un extérieur à travers l’œil subjectif et nos outils actuels.

Directeur de mémoire : Régis Vasseur

d’après les exemples du Théâtre de la pleine Lune d’Humbert Camerlo, des spectacles Peau d’âne scénographié par Raymond Sarti, Argument éclairé par Yves Godin, et 1793 conçu par le Théâtre du Soleil

DPEA scénographe à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes

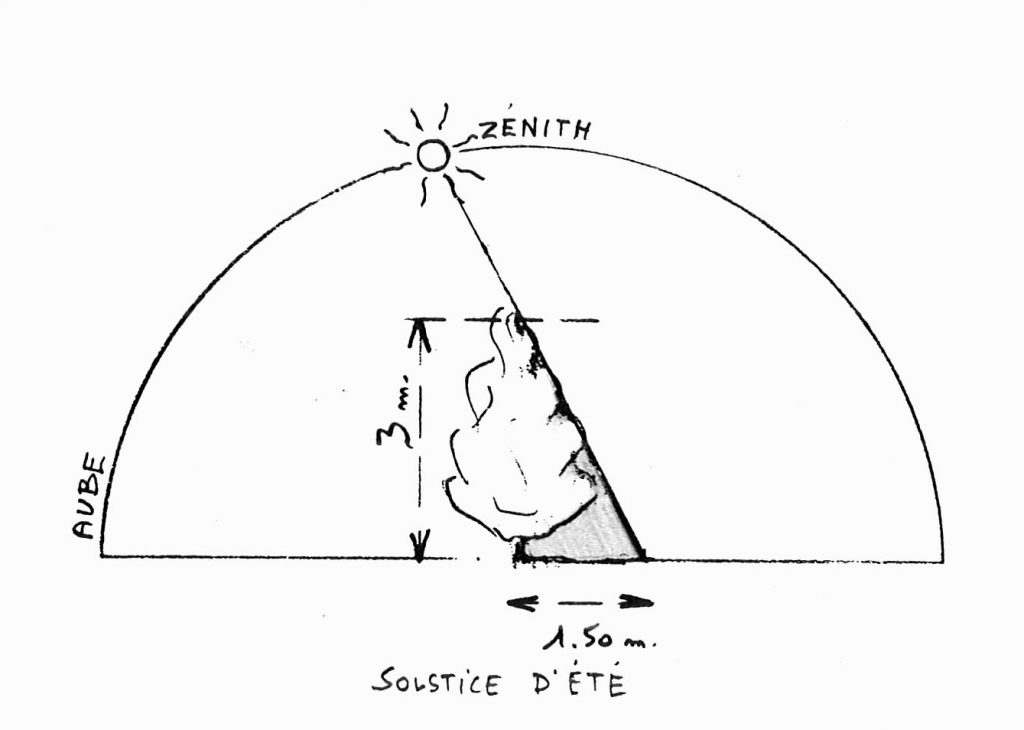

Schéma de Henri Alekan, livre Des lumières et des ombres

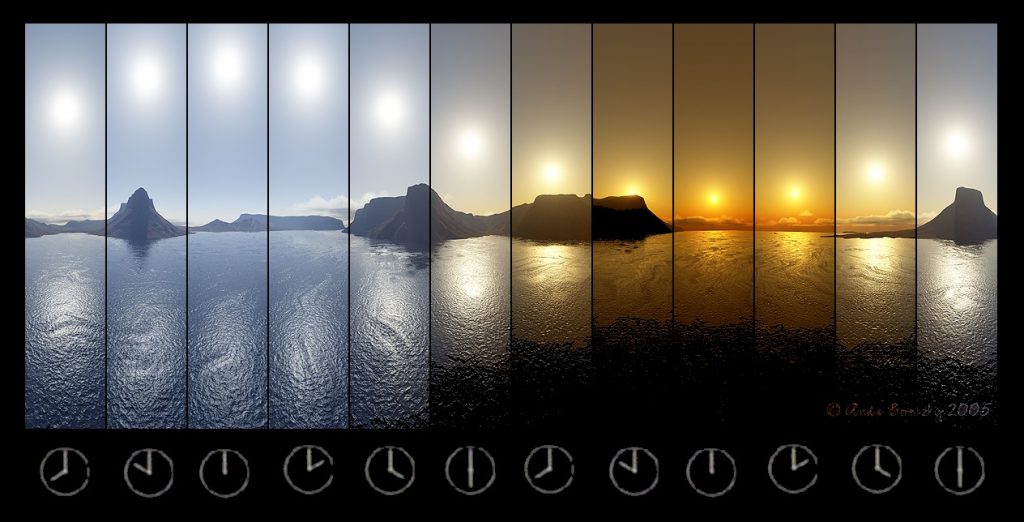

Le jour polaire également appelé le soleil de minuit, en Norvège. Crédit photo : Anda Bereczky

La lumière des astres détient des caractéristiques difficilement reproductibles, à cause de l’échelle et la puissance des sources sur le paysage. Sa direction, son angularité cyclique et constante modifient la perception de l’extérieur. En traversant l’atmosphère, la couleur et l’intensité de la lumière se transforment. Cela crée un climat-lumière dans lequel l’homme est immergé quotidiennement.

Parmi ces lumières naturelles, celle du soleil en particulier influence sur notre ressenti de manière physiologique. En absorbant cet éclairage, le corps synchronise notre rythme biologique avec le rythme journalier. Des hormones liées à nos émotions sont également stimulées comme l’éveil et l’humeur.

Perméable à cette lumière mouvante, il est influencé par ces rythmes, ces couleurs, ces intensités. Ces climats de lumières que l’on côtoie chaque jour sont enregistrés de manière subjective dans notre mémoire. L’homme possède donc inconsciemment un catalogue d’impressions sur la lumière. Le créateur ; qu’il soit éclairagiste, directeur de la photographie au cinéma, peintre, photographe, utilise cette expérience pour construire un monde fictionnel.

Au spectacle vivant, la lumière est dramatisée pour devenir une écriture de l’extérieur. Elle amène une temporalité au décor, elle donne un climat dans lequel évolue les comédiens. La lumière naturelle, qu’elle soit utilisée ou évoquée avec une lumière artificielle, donne un ancrage à l’histoire.

Cette dramatisation a évolué au fil des siècles à mesure que l’humanité a trouvé la signification de cette lumière.

La nature de ces lumières intemporelles ont suscité beaucoup de questions au fil de l’histoire et une multitude de mythes sont nés à travers le monde. Ces lumières ont été déifiées, personnifiées, elles sont devenues symboles de puissance et de richesse. Puis elles furent démystifiées au fur et à mesure que l’homme comprît le fonctionnement de l’univers. Un glissement apparaît à la même période vers des espaces théâtraux clos. La lumière naturelle n’éclaire plus, elle est représentée sous forme de sculptures, de peintures puis sous la forme immatérielle de la lumière artificielle.

Le théâtre d’Epidaure. Crédit photo : Chris ALC

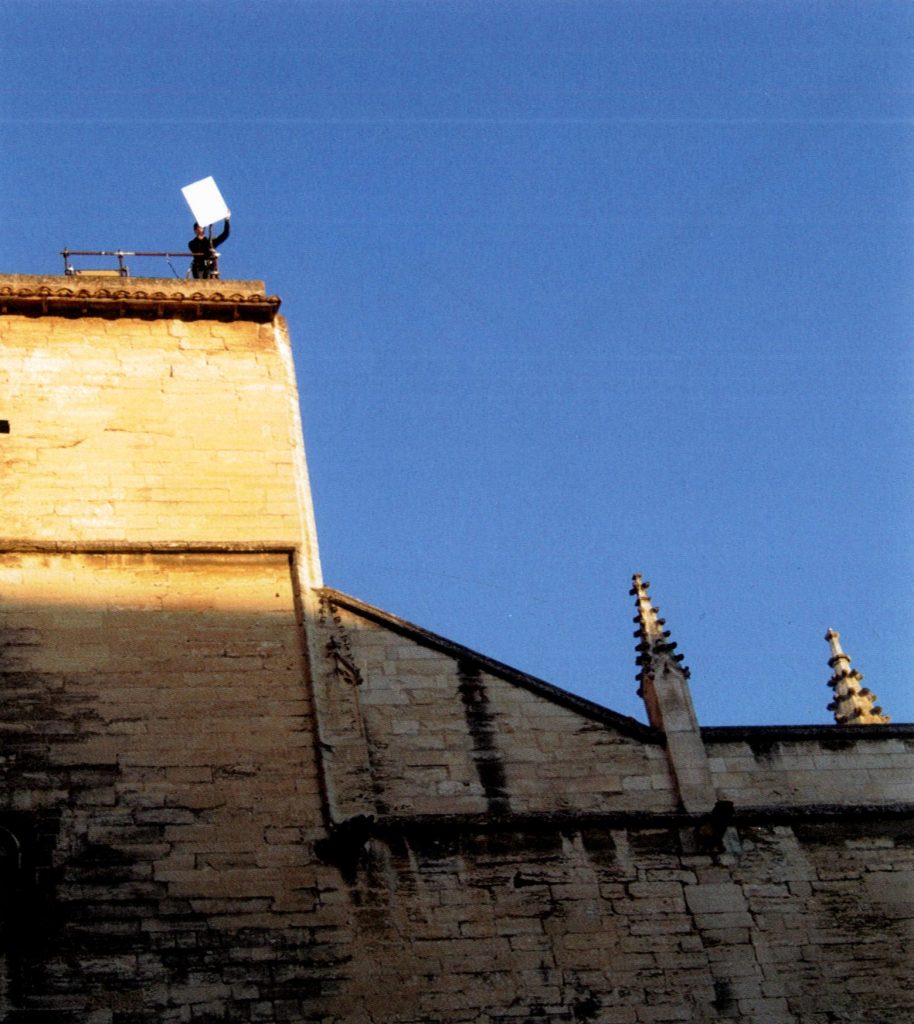

Le réflecteur et son état lumineux sur la danseuse. Cesena d’Anne Teresa De Keersmaeker, 2011

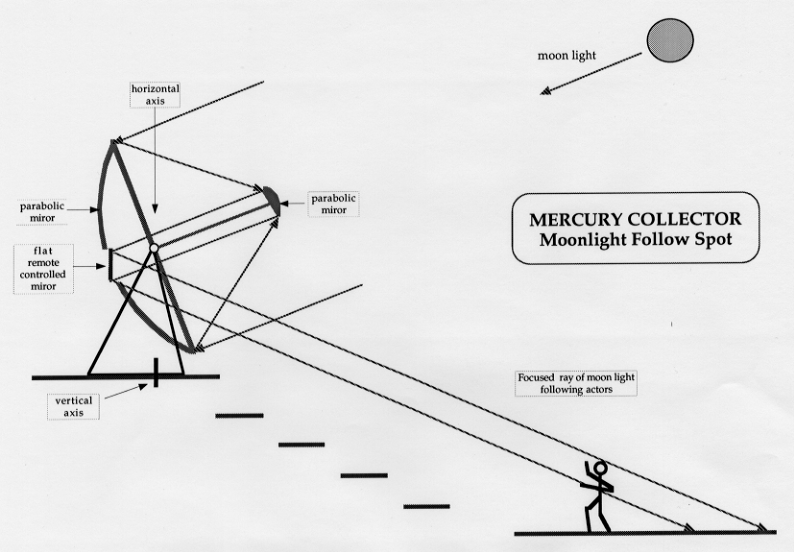

Les collecteurs « Keplers k.2 » focalisés sur la lune. Théâtre de la Pleine Lune

Schéma du collecteur « Mercury », théâtre de la Pleine Lune

Le spectacle Peau d’âne au théâtre du Peuple, à Bussang. Crédit photo : Supermouche productions, 2010

Utiliser la lumière naturelle du ciel c’est choisir de travailler avec deux types de sources, le soleil et la lune, qui éclairent selon la mécanique céleste et l’atmosphère de la Terre. Elle est souvent utilisée pour voir mais on peut également la dramatiser. Cette lumière qui exprime climat et horaire devient signifiante et expressive. Le public en position de regardeur reprend conscience des variations de la lumière et des changements de perception de l’espace qu’elle provoque. C’est l’expérience de la réalité mouvante. Les spectacles d’Anne Teresa De Keersmaeker et du théâtre de la Pleine Lune nous permettent de redécouvrir le clair-obscur de la nuit. Le noir traditionnel du spectacle vivant est plus riche à l’extérieur. La perception oscille entre vision scotopique et vision mésopique et l’on peut remarquer des impressions fugaces de formes et des éclats.

A Gourgoubès, on découvre que l’on peut voir des zones de couleurs en pleine nuit, dans une clarté que l’on n’a plus l’habitude de côtoyer à cause de la puissance de l’éclairage urbain actuel et de la pollution lumineuse qu’elle provoque dans les villes. Ce sont des expériences qui ne peuvent se faire que si on s’adapte à un horaire et un lieu précis. Le spectateur se détache donc de ses habitudes théâtrales. Il se rend à 4h30 du matin au palais des Papes d’Avignon pour voir Cesena, il parcourt les routes montagneuses pour rejoindre les théâtres de Bussang et Gourgoubès. Pour ces deux théâtres, c’est un voyage dans le paysage entre le civilisé et le sauvage. Il y a une volonté de se connecter avec des éléments naturels, comme un retour aux sources.

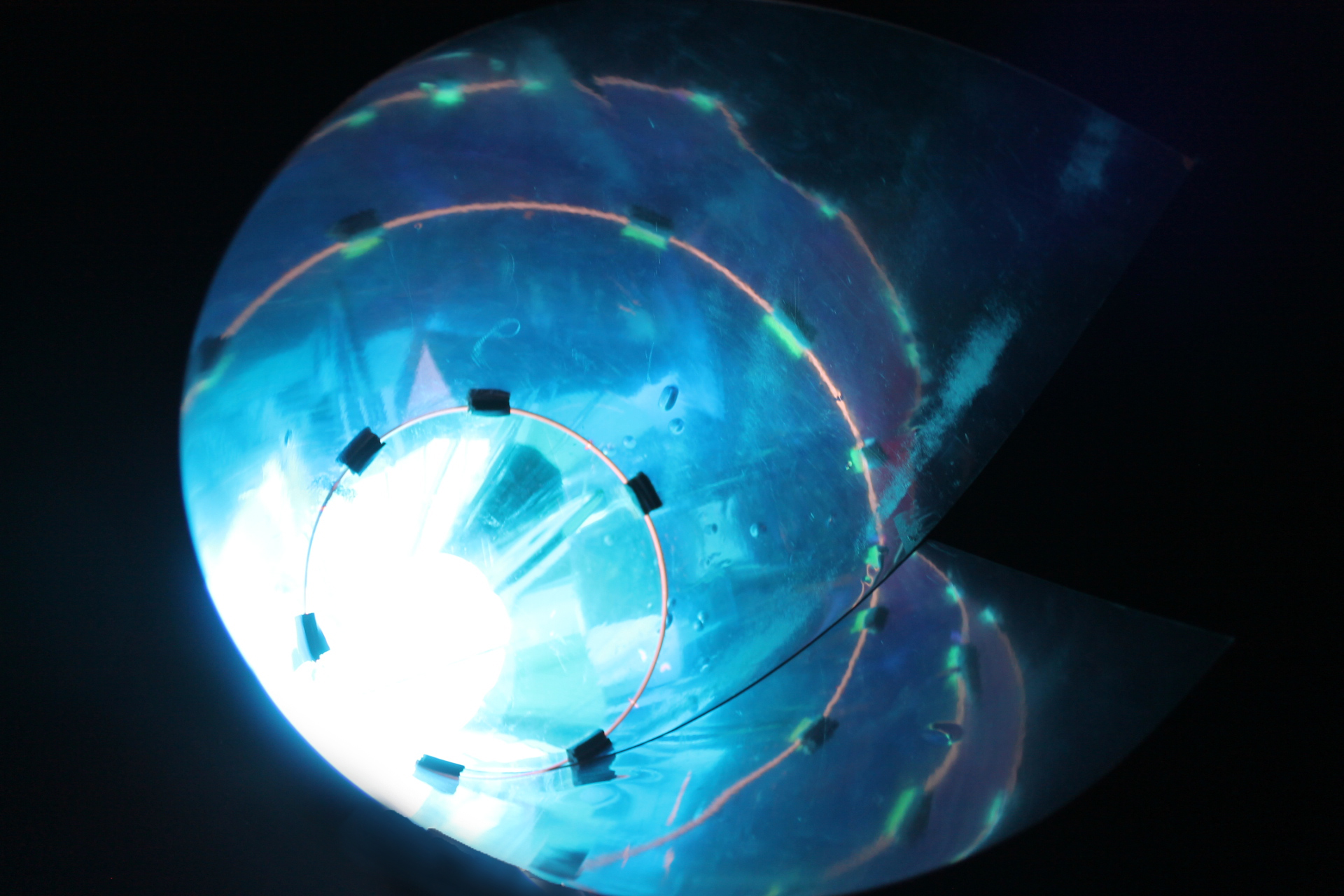

L’utilisation de la lumière naturelle transforme une partie de la façon de concevoir un spectacle. Le choix du site d’implantation du théâtre se fait selon le paysage environnant. L’orientation se calcule en fonction de la mécanique céleste. Pour le Théâtre de la Pleine Lune, la jauge se définit en fonction de la zone à éclairer. L’équipe de créateurs change également de façon de procéder. Le lieu inspire fortement la scénographie et les costumes. On observe le rendu des matières à la lumière naturelle, pour vérifier si les rayons du soleil réfléchis ne sont pas trop puissants et comment les textures sont perçues sous la luminosité amplifiée de la lune. L’éclairagiste doit être patient le temps que la lumière vienne et attentif pour le réglage des réflecteurs ou des collecteurs car il n’y a pas de jeu d’orgue et tout se fait en manuel. Il faut créer les outils pour refléter la lumière naturelle avec des matières réfléchissantes et translucides comme le miroir, le plastique, le verre coloré, le métal etc. Ils permettent de modifier la luminosité, de déplacer la direction des rayons, de changer la couleur et donc rendre la lumière plus expressive. Les outils doivent être conçus pour résister aux aléas du site, comme le vent à Gourgoubès. Les collecteurs du Théâtre de la Pleine Lune sont à ce jour les outils les plus sophistiqués d’éclairage naturel scénique. On retrouve les mêmes besoins d’éclairer les zones, de suivre les mouvements des acteurs comme avec le collecteur Mercury équivalent à une poursuite. Seulement les effets lumineux ne sont pas les mêmes, tout comme un par et un HMI. Ces réflecteurs, s’ils sont plus atypiques dans leur mise en place que l’éclairage artificiel, ont l’avantage d’être autonomes vis à vis de l’électricité. On n’a pas besoin d’installer un parc électrique ni un système de réseau.

La particularité de l’ouverture du Théâtre du peuple à Bussang permet de jongler entre l’intérieur et extérieur, entre l’espace de l’imaginaire et espace réel, entre lumière artificielle et lumière naturelle. Ici ce ne sont plus des réflecteurs mais la scénographie et l’architecture qui modulent la lumière du jour.

Ces théâtres, sous certains points assez utopiques, posent la question de la possibilité d’une architecture hybride entre intérieur et extérieur et donc entre lumières artificielle et naturelle.

La plupart du temps, la lumière naturelle est représentée avec des outils émettant un éclairage artificiel dans un espace clos. Ce matériel est beaucoup plus flexible, plus facile à utiliser. L’obscurité aide à créer un univers fictionnel de toute pièce. Le créateur cherche alors le soleil de l’auteur, c’est à dire la lumière dans laquelle les personnages habitent. La lumière naturelle est reproduite pour témoigner d’une certaine réalité et rendre le lieu scénographique vivant. Cet éclairage a une grande palette d’expressivité avec des références comme les colorations du ciel, les variations de luminosité, les directivités, les ombres portées, etc. Le mimétisme n’est pas forcément recherché. Différents degrés de représentation existent de l’évocation à l’immersion. Elle a également plusieurs statuts. L’éclairage peut être illustratif en utilisant une image de repère universelle, telle la lumière d’un HMI qui dessine l’ombre d’une fenêtre au sol, exprimant le matin. Il peut également être de l’ordre de la sensation et inclure le public dans l’espace éclairé. Enfin, la lumière impulse le jeu. L’éclairage dessine un temps accéléré autour de la Cartoucherie. L’indépendance des mouvements de la lumière et la matière recrée l’espace aléatoire de l’atmosphère. Cela implique une autre façon de percevoir le jeu théâtral.

Un climat lumineux indépendant conçu par Yves Godin pour Argument, de Pascal Rambert.

Crédit photo : Marc Domage

Cette étude fut choisie selon deux questionnements personnels.

La première est liée à l’observation de la lumière naturelle sur un spectacle joué tout l’été plusieurs fois dans la journée en plein air. L’état de réception n’est pas le même selon le climat, les horaires. La perception du lieu change, les ombres noircissent un bâtiment de 30 mètres de hauteur. Cet éclairage est utilisé en art contemporain par Buren et ses installations de verre coloré, et représenté par Olafur Eliasson qui questionne la perception de certains phénomènes naturels. Les architectes et certains designers prennent en compte cet éclairage pour construire, comme l’architecture météorologique de Philippe Rahm. Je me posais donc la question de l’appropriation de cette lumière naturelle au théâtre, en danse.

Le deuxième questionnement vient de certains projets développés au cours de mes études. Ils posaient la question de la porosité en intérieur et extérieur. Des matières filtraient en ouvrant, occultant, modifiant la lumière. Un jeu entre le naturel et l’artificiel accompagnait la transformation du lieu du jour à la nuit. Je me posais également la question des usages que cela permettait au lieu, notamment pour un abri dans l’espace urbain, un atelier d’artiste, ou un théâtre.

Ce mémoire m’a permis de comprendre le potentiel des lumières naturelles. La façon d’utiliser ces lumières par le Théâtre de la Pleine Lune et de les représenter par le Théâtre du Soleil pourrait être appliquée à d’autres domaines comme la muséographie et l’éclairage des villes. La lumière artificielle met en scène l’espace urbain et devient omniprésente la nuit. Un véritable questionnement sur l’obscurité apparaît depuis quelques années, notamment grâce au concepteur lumière Roger Narboni. Alors pourquoi ne pas s’inspirer de la nature pour créer des lumières plus évolutives et chercher le soleil nocturne de nos activités ?

Expérimentations

Cette réflexion, basée sur l’analyse de l’éclairage, la scénographie et l’architecture théâtrale, m’a amené à imaginer un théâtre hybride entre intérieur et extérieur. Cet espace donnerait la possibilité de créer des percées, des faisceaux de lumière naturelle orientable et colorable, et d’apporter l’image du réel dans le théâtre par les miroirs et ouvertures. J’ai développé pour mon projet de fin d’étude des outils pour expérimenter cette lumière dans une boite noire : des collecteurs, une découpe, une rampe de réflecteurs amovibles.